EL SOLAR DE LA

ABUELA

La

primera vez que fui a Huaro busqué un río y un puente de paja, que eso quiere

decir Waro en qechwa. No los vi. En apariencia no había cerros altos donde colgarlo.

En el pasado de este pródigo y hospitalario vallecito se mece el recuerdo de unos

famosos adivinos, los yakarkaes, que leían el porvenir soplando en el

fuego con sus cañas de cobre y plata. Kukuli trató de imaginar cómo levantaban pequeñas

hogueras en un brasero. Desde el morro de Kaninkunka contemplamos el pueblo adormilado

al pie de una waka, ahora sostén de una iglesia que invita al caminante decir un

Ave María. En Saucipata, la casa donde mi padre sembró unos árboles de capulí,

estuvo mi raíz, la abuela Elisa. En su huerta abundaban las peras de kilo y los

jugosos blanquillos y doncellitas; y en su chacra verdeaban los maizales antes

de las lluvias. Guardo en la memoria el dulce trino de los choqllopoqochis, unos

pajaritos negros que llegaban de Brasil para hacer madurar sus mazorcas. En los

meses escolares asistía a la escuela con piso de tierra y al atardecer esperaba

el paso de las vacas y toros que volvían de los wayllares. Al irme a dormir

recibía un cabito de vela que me servía para leer a escondidas unas novelas de

pasta gruesa que la tía menor guardaba en una anticuada incubadora de pollos. De

madrugada percibía el fragante olor del chocolate que la abuela solía tomar,

tan espeso que la cucharita se paraba en medio. En el almuerzo había choclos o

mote con queso para picar el diente, dependiendo del tiempo. En los domingos jugábamos

con los pavitos de los pisonai, sobre una rica grama de su plaza aún sin cuadricular

y sin el antiestético reloj de caja rústica.

En

noches de luna procuraba subir temprano a mi cuarto. Podía sentarse en el patio

una ñust’a gigantesca hilando en su pushka y tendría que ir pateando sus

polleras. Contaban que le ocurrió a Saturnino, el pongo de la arrogante bisabuela,

quien caminó hasta el zaguán, empujado por ella. Al llegar vomitó hasta su alma

de puro pavor.

Mil

y una historias fantásticas que nos contaban a los nietos al rescoldo de los

rezos interminables. Nuestros rosarios, me dijo mi padre, no eran tediosos

comparados a las coronas seráficas de los mayos de su infancia. Parafernalia en

torno a las creencias religiosas que me inspiró para escribir un día ‘La Chica

de la Cruz’, una niña que se protegía con una

crucecita de madera que colgaba de su cuello.

Huaro

ha cambiado con los años pero en aquella época se desplazaba chirriando, por las calles de bombillos miserables, el féretro que caminaba dando tumbos, especie

de parihuela donde se llevaba a los pobres a un zanjón del cementerio. El tío menor

se ganó nuestra admiración cuando aseguró haberlo visto entrando en una vivienda,

mal augurio. En la casa de Nicolasa Pesqe, de la plaza, los duendes hicieron

llover piedras muy menudas. Las señoras del pueblo se reunieron para ahuyentarlos

con ave marías y padre nuestros pidiendo a la Virgen que se fueran. Al final de

varias noches el niño Fabián arrancó en risas, afirmando que le hacía gracia

contemplar a unos hombrecitos dándose trompadas debajo de las bancas y poniéndose

de cabeza en las letanías, terminando por irse retorcidos de furia. La gente

comentaba también de malos encuentros con un fraile sin cabeza que recorría los

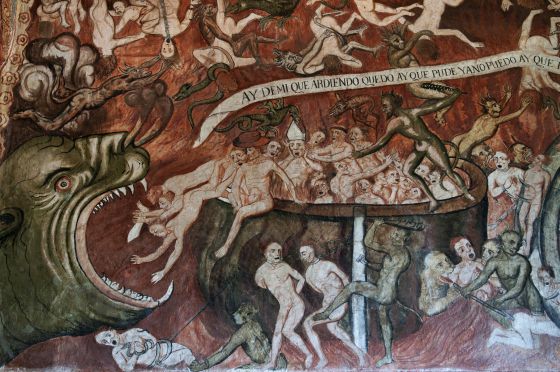

cerros con la capucha levantada. En la iglesia cuidábamos de no mirar el mural

del infierno porque los diablos de cuerpos escarlatas podían llevarnos a hervir

en unas tremendas pailas por una

eternidad.

Las

cosas desbordaron para mí cuando me dijeron que el condenado podía entrar por

mi ventana y arrancando mi cruz, devorarme dejando mis huesos blancos, mondos y

lirondos. Pedí con lágrimas a mi padre que me llevara al Qosqo, pero se negó, debía

terminar el año y fue doble pena verlo irse sin escucharme. Sin embargo volvió

con una niña, más o menos de mi edad, de una comunidad cercana, que me liberó

de las pesadillas. Ella me explicó que el féretro de cuatro palos mal unidos, se

armaba solamente cuando era necesario, que los duendes no existían en nuestra

realidad, que los frailes sin cabeza, no andaban en los cerros pues en

ellos habitaban los apus, unos espíritus buenos que protegían a todos, que el

infierno y los diablos no estaban en el ukhu pacha, el mundo de abajo, poblado

por las illas o madres de los animales, alpakitas blancas con patitas de oro,

poronqoes de chalecos floridos y tortolitas tiernas, y que el cuento del condenado

no asustaba a nadie, debiendo enterarme que ella estaba allí para espantarlo

con un k’intu, que era un manojo de tres hojitas de coca. Así sobrepuso el

mundo mágico del Ande al que me habían creado, enseñándome a conocer sus

valores.

Las

cosas desbordaron para mí cuando me dijeron que el condenado podía entrar por

mi ventana y arrancando mi cruz, devorarme dejando mis huesos blancos, mondos y

lirondos. Pedí con lágrimas a mi padre que me llevara al Qosqo, pero se negó, debía

terminar el año y fue doble pena verlo irse sin escucharme. Sin embargo volvió

con una niña, más o menos de mi edad, de una comunidad cercana, que me liberó

de las pesadillas. Ella me explicó que el féretro de cuatro palos mal unidos, se

armaba solamente cuando era necesario, que los duendes no existían en nuestra

realidad, que los frailes sin cabeza, no andaban en los cerros pues en

ellos habitaban los apus, unos espíritus buenos que protegían a todos, que el

infierno y los diablos no estaban en el ukhu pacha, el mundo de abajo, poblado

por las illas o madres de los animales, alpakitas blancas con patitas de oro,

poronqoes de chalecos floridos y tortolitas tiernas, y que el cuento del condenado

no asustaba a nadie, debiendo enterarme que ella estaba allí para espantarlo

con un k’intu, que era un manojo de tres hojitas de coca. Así sobrepuso el

mundo mágico del Ande al que me habían creado, enseñándome a conocer sus

valores.

El

viaje con Kukuli a Huaro fue de añoranza.

Visitamos a mi padre en la cripta de Kaninkunka y en la iglesia me ayudó a

buscar al Lanlaku en los murales de Tadeo Escalante, mostrándome al hombrecillo

de cuatro caras, guardián del cielo.

Alfonsina Barrionuevo

Leo y vuelvo a leer con amorosa atención este bello relato, añoranzas de aquel hermoso lugar, de aquellas doradas épocas en que mi padre disfrutaba a su lado, y de quienes habitaron la casa de Saucipata, es inevitable leer enjugándome las lágrimas que inundan mis almendradas ventanas, es una sensación muy personal, conmovedora, como si hubiese vivido en esos tiempos encarnado en mi padre Américo y en mi abuelo Felipe; de niño escuché este tipo de relatos y muchos más en la voz vibrante de mi abuelo, me sentaba a su lado sin quitarle atención un solo segundo, sin siquiera parpadear, fue todo esto lo despertó mi amor por aquel hermoso lugar, por aquella cuna de tierra polvorienta, de maíz, de encarnada fé religiosa… Gracias tía Alfonsina, lo recibo con mucho amor, como un tributo a aquel pequeño pueblito al sur de Qosqo, como un hermoso regalo por fiestas patrias…

ResponderBorrarDavid A. Barrionuevo

Gracias Alfonsina, con cariño y admiración por tu obra, eres maravillosa.

ResponderBorrar